Un rappel nécessaire : l’ancienneté du lien avec la culture italienne

La question linguistique en Corse se nourrit d’affrontements polémiques qui nous semblent liés principalement à la négation ou à la minoration de la réalité linguistique de l’île, à savoir l’appartenance du corse à l’aire dialectale italienne. Il s’agit d’une singularité assez remarquable. En effet, on ne fait pas le même constat dans les régions italiennes telles que le Haut-Adige, où le lien entre la variété dialectale et l’allemand ne fait pas débat, de même que dans le Val d’Aoste entre le valdotain et le franco-provençal ; ou, pour prendre un exemple en France, le cas de l’Alsace où personne ne nie l’appartenance de l’alsacien à l’aire dialectale allemande.

Comme l’ensemble des langues romanes, le corse est la variante locale du latin telle que parlée en Corse, à l’instar de l’ensemble des territoires ayant appartenu à l’empire romain. Pour ne citer que ces quelques idiomes, c’est exactement la même chose pour le galicien, le picard ou le roumain.

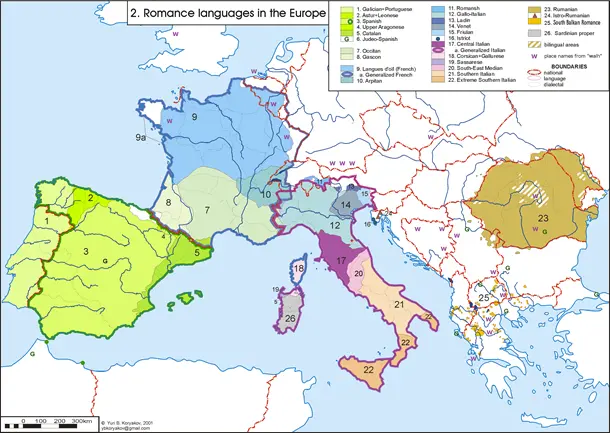

Carte des langues romanes en Europe

(Yuri Koryakov – 2001)

A partir du 11ème siècle, l’île va se retrouver sous domination « italienne », d’abord pisane puis génoise. Cette situation qui va durer jusqu’en 1768 ne va pas être sans conséquence sur le plan linguistique.

Et de fait pendant plusieurs siècles, en Corse on a parlé corse et écrit en toscan, cela y compris lorsque l’île était sous domination génoise ou à partir du moment elle est devenue française. Ces écrits, en italien une fois le toscan devenu la langue officielle de l’Italie après son unification, se poursuivent jusqu’au début du vingtième siècle. Les écrits anciens que l’on trouve dans l’île ne sont pas toujours du pur toscan ou de l’italien « académique » ; on y trouve en effet des traces de langage populaire insulaire. On ne parle pas dans ce cas de « corse » écrit, mais de « vulgaire toscan »[1]. Quant aux textes les plus anciens écrits en corse que l’on trouve dans les archives en Corse, ils datent pour quelques-uns d’entre eux de la fin du dix-neuvième siècle[2] et surtout du début du vingtième.

Cette proximité culturelle avec l’Italie de la part des insulaires va se traduire de différentes manières qui vont perdurer plus ou moins longtemps au cours des dix-neuvième et vingtième siècles. Ainsi, beaucoup de ceux qui souhaitaient suivre des études supérieures allaient naturellement apprendre le droit à Florence ou la médecine à Pise. L’habitude pour certaines familles insulaires d’envoyer leurs enfants faire une partie de leurs études en Italie va d’ailleurs perdurer jusqu’à la deuxième guerre mondiale. Enfin, jusqu’au début des années 1970, une part significative des élèves de lycée choisissaient l’italien comme première langue vivante.

Cet entrelacement intellectuel, culturel, social avec l’Italie va en grande partie voler en éclat avec la première guerre mondiale. Celle-ci marque l’intégration de fait de la Corse dans l’Empire français. Dorénavant, si l’on souhaite se former ou faire carrière, c’est au sein de la nation française et de ses possessions coloniales qu’il faut se mobiliser. Le nombre de corses – comme fonctionnaires, entrepreneurs ou commerçants, voire pour certains dans des activités plus délictueuses – présents sur le continent français et dans le reste de l’Empire est là pour en attester. Cette présence va d’ailleurs perdurer dans les ex-possessions coloniales après les indépendances, notamment en Afrique.

Cette émigration sur le continent et au sein de l’Empire se poursuit après la deuxième guerre mondiale. Conjuguée aux pertes liées à la première guerre, elle va accentuer le phénomène de déprise d’une pratique généralisée du corse : une bonne partie des locuteurs en âge de travailler quittent l’île, ce qui rend plus difficile la transmission de la langue aux plus jeunes, d’autant que dans la plupart des cas, les enfants suivent leurs parents quand ceux-ci quittent la Corse, et se retrouvent projetés hors de leur environnement corsophone.

Bien plus que l’enseignement généralisé en français[3], c’est cette évolution qui va progressivement entraîner la baisse de l’usage du corse.

Aujourd’hui, trois chemins nous paraissent ouverts quant à l’avenir du corse :

- son extinction progressive avec la raréfaction des locuteurs, et sa survivance sous forme de traces dans une forme régionalisée de français, à l’instar du provençal ;

- la mise en place d’un dispositif coercitif qui « oblige » les corses à y recourir. C’est ce qu’implique de fait la revendication de la co-officialité, présentée par ses tenants comme le moyen privilégié, voire unique, de renouveau de l’usage du corse.

- la construction d’un cadre incitatif qui emporterait progressivement l’adhésion de la population à un renouveau de l’usage de la langue, et qui passe selon nous par une reconstruction du lien autrefois vivant avec la sphère culturelle et humaine italienne.

Si l’on veut bien envisager de manière réaliste le redéveloppement de l’usage du corse, c’est cette troisième solution qui nous paraît la plus souhaitable. Pour étayer cette position, nous nous pencherons dans un premier temps sur les conditions qui amènent une langue à devenir « officielle » – en prenant principalement l’exemple du français -, puis nous interrogerons les enjeux qui s’attachent à la mise en œuvre d’une langue corse officielle, et enfin nous explorerons les pistes qui nous paraissent les plus pertinentes à court et moyen termes pour un renouveau de l’usage du corse.

Comment une langue devient officielle

Nous rappellerons dans un premier temps ce que dit Pierre Bourdieu à propos de la légitimité d’une langue, c’est-à-dire sa capacité à occuper une place « officielle ». Ce qui fonde cette légitimité ce n’est pas sa valeur intrinsèque (par exemple sa qualité grammaticale ou orthographique), ce sont les « conditions de production » des producteurs/consommateurs (les locuteurs) de cette langue, c’est-à-dire le « marché » dans lequel cette langue constitue un capital – en l’occurrence un capital linguistique[4]. C’est bien évidemment le cas du français en France, dont une bonne maitrise est effectivement un atout indiscutable pour une meilleure insertion, qu’elle soit professionnelle ou plus largement sociale.

Comment ce qu’on appelle aujourd’hui la langue française est-elle devenue cette langue unifiée dans l’espace national français ? Il est admis que, dès le Moyen-Âge, du fait de sa centralité géographique au sein de l’espace linguistique d’oïl, les textes écrits (les « scriptas ») de la région parisienne sont moins marqués dialectalement ; la langue utilisée dans l’Île de France apparaît ainsi mieux adaptée pour permettre une intercommunicabilité avec les autres régions aux dialectes plus marqués (Picardie, Bourgogne, Normandie, etc.). Ensuite, à partir du 14ème siècle, devenue la langue de la Cour et des chancelleries parisiennes, elle jouit d’un prestige croissant qui facilite son imposition dans la moitié Nord de la France. Tout aristocrate, nobliau ou bourgeois souhaitant se faire une place dans l’élite de l’époque se doit de la maîtriser, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer avec les acteurs dominants de la société de l’époque. Remplaçant le latin dans les actes officiels[5], ce parler devenu ainsi celui de l’élite, supplante progressivement les autres dialectes, qui évoluent en patois de la langue d‘oïl.

La notion de marché linguistique

Avec l’unification politique de la nation française, le besoin d’une langue de communication officielle s’est fait sentir pour l’ensemble du territoire. Et avec l’unification du territoire s’est donc constitué un « marché unique » linguistique dans lequel la maîtrise de la langue constitue comme indiqué plus haut un « capital » linguistique. Et ce capital linguistique, pour citer encore Bourdieu, produit un « profit de distinction », source à son tour de profits symboliques (une identité sociale plus ou moins prestigieuse) mais aussi matériels, tels que des postes ou des avantages économiques dont jouissent prioritairement les détenteurs de la « compétence légitime » en matière de langue.

Même si le système scolaire joue un rôle central dans la légitimation de la langue officielle, il est reconnu aujourd’hui que ce n’est pas la généralisation de l’enseignement en français qui a principalement conduit au recul de l’usage des parlers locaux. Ce qui a joué en premier lieu c’est l’adhésion de franges de plus en plus larges des populations, à commencer par les notables et les bourgeoisies locales[6], à une langue dont la maîtrise conditionnait toute évolution sociale positive dans un marché politique et économique qui s’élargit désormais au-delà des limites du canton ou du département[7].

A une époque plus reculée, au début de notre ère, c’est un processus tout à fait comparable qui a amené à une extinction du gaulois. Cette langue va progressivement disparaître au profit du latin après la conquête de la Gaule par les Romains. Sans interdire le gaulois, ceux-ci ont fait du latin la langue officielle de l’Etat et ont mis en place un système d’instruction dans cette langue. Devenue la langue des élites dans un premier temps, elle est adoptée par des franges de plus en plus larges de la population en quête d’ascension sociale. Généralisé progressivement dans l’administration, l’école, l’armée, le commerce, etc., le latin va ainsi supplanter en quelques siècles le gaulois[8].

A l’inverse, il est bon de garder à l’esprit que, contrairement à une idée largement répandue, les peuples vaincus n’adoptent pas systématiquement la langue du vainqueur : les Francs qui envahissent la Gaule à partir du Vème siècle ne parviennent pas à imposer leur langue germanique face au latin et finissent eux-mêmes par adopter celui-ci. De même au 11ème siècle, les normands avec Guillaume le Conquérant envahissent l’Angleterre et y importent leur langue ; bien que largement influencé par le normand, c’est l’anglais qui au final prendra le dessus.

De nos jours, c’est une logique de marché de même nature qu’avec le français au 16ème siècle qui veut que la maîtrise de l’anglais international – le « globish », à ne pas confondre avec la langue de Shakespeare – soit devenue une ressource indispensable pour quiconque aspire à un poste élevé dans une organisation publique internationale ou une entreprise multinationale. C’est donc bien l’existence d’un marché linguistique qui pousse à l’usage de l’anglais[9] et a contrario, c’est son absence qui entraine principalement la baisse de l’usage des langues régionales, et ce malgré le développement de leur enseignement.

Enfin, dans le même ordre d’idées, la virulence des défenseurs des langues anciennes (latin, grec ancien) et de leur enseignement tient au fait que dans la réalité, ils ne défendent pas ces langues pour leurs qualités intrinsèques – par exemple la difficulté de la grammaire ou le charme des déclinaisons – mais pour le capital de légitimité qu’elles constituent dans un marché[10] qui, dans les faits, est en voie de disparition. A une époque pas si lointaine, être agrégé de grec ou de latin c’était en effet « quelque chose » et cela ouvrait la porte à des postes prestigieux et pas uniquement dans l’enseignement. A travers la défense de ces langues, ce qui est en réalité défendu c’est le maintien d’un marché dans lequel ces langues apportent – ou plutôt apportaient –un profit de distinction.

Le sens d’une langue corse officielle ?

Ne pas confondre enseignement et usage

Si l’on veut examiner la question de la pertinence d’une langue corse officielle, il faut en quelque sorte refaire le film à l’envers, et en évitant avant toute chose de confondre usage et enseignement. Le problème qui est en effet posé aujourd’hui en Corse est avant tout le recul de l’usage de la langue dans la vie de tous les jours, du fait de la diminution du nombre de locuteurs « véritables » et non pas la question de son enseignement, dont les moyens n’ont jamais été aussi importants.

On peut illustrer ce propos par une anecdote réelle quant aux les limites de l’enseignement d’un corse plus ou moins unifié dans l’optique du renouveau de son usage. Dans les années 2000, un élève de 6ème se voyait par exemple enseigner le nom « corse » de ses affaires de classe (la trousse, le cahier, le compas, etc.). Or, les mots ainsi appris apparaissaient totalement étrangers à ses grands-parents, qui eux étaient parfaitement corsophones. Que dire d’une telle pratique qui revient à apprendre à des enfants un idiome qu’ils n’auront dans les faits pratiquement aucune chance d’utiliser avec les locuteurs qu’ils ont en revanche la plus forte probabilité de rencontrer ? Il ne s’agit pas ici de mettre en accusation les enseignants ou les auteurs de manuels, mais simplement d’illustrer le fait que, de même que l’enseignement en français n’a pas joué le rôle central et presqu’exclusif qu’on veut lui attribuer dans la réduction de l’usage des langues régionales, de même l’enseignement, quels que soient les moyens qui lui sont consacrés, ne pourra pas à lui seul assurer le renouveau de l’usage du corse dans l’île.

Dans le même ordre d’idées, la position des tenants d’un enseignement en corse de l’ensemble des matières scolaires comme moyen de revitalisation du corse nous semble relever de la pensée magique. L’on n’a jamais en effet enseigné les mathématiques ou les sciences naturelles en corse puisque la langue pour ce faire n’existait pas. Dans ces conditions, il semble un peu vain d’espérer que les enfants puissent utiliser ce qu’ils entendent en classe, alors que les locuteurs natifs de cette langue purement scolaire n’existent pas.

Pour nous résumer, même si l’enseignement du corse et en corse est absolument nécessaire, nous pensons que ce sont d’autres champs qu’il faut privilégier pour redonner vigueur à l’usage du corse.

La co-officialité

Pour ses défenseurs, c’est la co-officialité qui constitue donc la solution à ce problème. Sur un plan strictement linguistique, nous pensons qu’il s’agit d’une démarche illusoire, car pour le dire vite, cela revient, pour faire face à la baisse du nombre de locuteurs, à proposer de former des académiciens quand la question posée à court terme est d’inciter et de permettre aux gens d’acheter leur pain ou leur journal en corse.

Examinons néanmoins les questions soulevées par cette proposition.

En premier lieu, il convient de poser la question de l’unification linguistique. Créer un corse officiel, c’est créer une langue standardisée, disposant d’une grammaire stabilisée et d’une orthographe unifiée. Sauf à penser une fois de plus qu’en Corse, les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets qu’ailleurs, on voit mal en effet une langue qui serait, entre autres choses, utilisée pour des textes juridiques, disposer de plusieurs orthographes, voire de formes morphosyntaxiques différentes. Cela signifie au choix l’imposition d’une des variantes micro-régionales comme langue légitime ou bien la création d’un nouvel idiome « artificiel » à partir d’emprunts issus des différents dialectes de l’île. Dans les deux cas, cela élimine pour un usage officiel les variétés dialectales et conduit très certainement à terme à leur disparition. Par ailleurs, cela implique la création de tous les termes nouveaux permettant d’utiliser la nouvelle langue pour des usages administratifs, techniques, juridiques, etc. Bref, il s’agit dans tous les cas de créer une langue qui n’existe pas aujourd’hui[11].

Mais comme expliqué plus haut, la qualité intrinsèque de la langue et son homogénéisation dialectale n’en garantissent pas l’usage. Pour cela, il faut aussi créer le marché dans lequel la maîtrise de la nouvelle langue « dédialectisée » va pouvoir constituer un capital produisant un effet de distinction[12]. Cela signifie plusieurs choses.

Tout d’abord, cela implique de créer le corps des acteurs qui détiennent le monopole d’instituer la légitimité de la langue, c’est-à-dire les grammairiens, les enseignants, voire les écrivains, et que tous ceux-ci se voient effectivement reconnaitre cette autorité à « dire le droit » pour la langue nouvellement créée[13]. Dans le cas particulier des enseignants, cela passe à coup sûr par la mise en place d’un statut spécifique différent de celui relevant de l’Education Nationale[14].

Par ailleurs, à travers la standardisation et l’homogénéisation dialectale, la légitimation d’une langue officielle implique une hiérarchisation des styles (populaire, soutenu, etc.) et notamment une dévalorisation progressive de ses formes les plus populaires, ravalées au rang de patois. Ç’a été le cas pour le français avec les dialectes locaux appartenant pourtant à la même aire linguistique que le parler de l’Île de France (le picard, le normand, etc.), et ce ne pourrait qu’être le cas pour le corse officiel vis-à-vis de ses variantes micro-régionales qui, si elles perduraient, se retrouveraient délégitimées de fait et en droit.

Ensuite, les détenteurs de la plus haute compétence linguistique, autrement dit ceux qui maîtrisent le mieux la langue, doivent pouvoir logiquement bénéficier des profits symboliques et matériels que cette compétence est censée leur apporter. Parmi ces derniers, on peut citer classiquement l’accès privilégié aux postes les plus élevés dans l’administration ainsi qu’aux marchés publics. Il apparaît ainsi clairement que la création d’une langue corse officielle ne pourrait être effective sans au minimum la corsisation stricte des emplois publics et la modification du statut de la fonction publique d’une part, et sans préférence régionale en matière économique d’autre part, puisque, comme indiqué plus haut, le marché unifié dans lequel cette langue constituerait un capital est strictement circonscrit au territoire insulaire.

Cet ensemble de dispositions (statut spécifique pour les enseignants, remise en cause du statut des fonctionnaires et probablement de pans plus larges du code du travail, préférence régionale en matière de marchés publics, etc.) constitue de fait le dispositif coercitif minimum pour permettre l’imposition de la langue nouvellement créée dans un champ progressivement élargi de pratiques sociales et économiques. Nous ne sommes pas certains que la société corse soit un jour prête à se laisser imposer un tel dispositif.

En fait, les implications liées à la création d’une langue officielle nous amènent à penser que cette revendication ne trouve véritablement sa raison d’être que dans une perspective clairement politique, qui est d’en faire la langue d’une future nation corse souveraine. Dans ce cas en effet, les corses seraient effectivement légitimes à engager un processus de construction d’une langue par élaboration[15], à l’instar de ce qu’ont fait les néerlandais il y a plusieurs siècles[16], lorsqu’ils décidèrent de faire de l’ensemble de leurs dialectes, pourtant proches de l’allemand standard, une langue normée et standardisée – pour ne pas parler bien entendu de l’Italie du Risorgimento au 19ème siècle.

Pour résumer, la création d’une langue corse officielle ne peut aboutir selon nous qu’accompagnée d’un indispensable dispositif coercitif en vue de pousser la population corse à adopter massivement ces nouveaux usages, et n’a en fait de sens qu’en tant que revendication transitoire dans la perspective de la création d’une nation corse indépendante.

Une autre voie est-elle possible ?

Compte tenu de, ou malgré ce qui est dit ci-dessus, nous continuons de penser que peut exister une autre voie, entre extinction progressive et coercition, qui permette de revitaliser l’usage du corse.

Pour commencer, nous rappellerons que la pratique d’une langue, comme toute activité culturelle, est avant tout un acte de liberté, individuelle et collective. Ce qui signifie qu’en régime démocratique, l’usage d’une langue repose principalement sur une adhésion libre des populations concernées[17], même si c’est du fait de profits symboliques ou matériels qu’elles peuvent tirer de sa maîtrise.

Dans une démarche qui ne nécessite pas pour nous de s’affranchir du cadre institutionnel français (autrement dit, qui n’implique pas une séparation de l’île avec la République), il s’agit de viser à consolider une situation non pas de co-officialité mais de diglossie, telle qu’elle existe par exemple en Suisse Alémanique, où l’on utilise d’une part le dialecte suisse alémanique dans des domaines d’emploi familiers ainsi qu’à la radio et à la télévision, mais essentiellement à l’oral, et d’autre part l’allemand standard à l’oral et à l’écrit dans les domaines officiels, administratifs, scientifiques, etc. L’idée est d’aboutir à une situation similaire, où le français continue de jouer le rôle qu’il a aujourd’hui – la langue officielle, notamment pour les textes écrits officiels – et où le corse – dans le respect de ses variantes dialectales – redeviendrait progressivement la langue courante de l’oralité dans les domaines d’emploi les plus quotidiens.

Mais, comme expliqué plus haut, réussir cela suppose là aussi de créer un marché linguistique, dans lequel l’usage du corse constituerait un capital linguistique. C’est ce qui nous différencie fondamentalement des tenants de la co-officialité. Nous pensons en effet que le réalisme doit guider nos pas plutôt que la pensée magique. Autrement dit, il s’agit de mettre en œuvre un processus reposant sur une économie de moyens, c’est-à-dire qui parte de l’existant – le français comme langue officielle standardisée et le corse comme langue principalement de l’oralité du quotidien -, plutôt que de parier que la volonté politique, par la magie de la co-officialité[18], conduirait à une généralisation de l’usage de la langue.

Pour éclairer ce propos, commençons par nous demander de quoi le corse est-il le nom ?

Variantes dialectales du corse

(Université Laval – Quebec)

La langue corse montre les mêmes caractéristiques que la plupart des autres parlers locaux en France continentale ou ailleurs en Europe et qui renvoient à une époque où la population était principalement rurale et passait l’essentiel de sa vie sur un territoire d’étendue réduite. Elle est principalement d’usage parlé et adaptée aux situations purement contextuelles dans lesquelles se trouvent les locuteurs : on parle gibier quand on est la chasse, coupe de bois en forêt, élection en campagne électorale, affliction au moment d’un deuil, etc. Autrement dit, le corse permet de « mettre en mots » la situation conjoncturelle dans laquelle se trouve, s’est trouvé ou pourra se trouver le locuteur ; mais on ne dispose pas du vocabulaire conceptuel qui permette de tenir une discussion décontextualisée, philosophique par exemple. De la même manière, elle se caractérise par une variabilité locale, qui fait que chaque vallée ou micro-région possède son parler propre, avec les spécificités de vocabulaire ou morphosyntaxiques qui lui sont attachées.

Ensuite, sauf à considérer qu’elles n’ont eu aucune influence sur le plan linguistique, les dominations pisane puis génoise font que le corse s’inscrit dans l’aire dialectale italienne. Sans détailler outre mesure, les linguistes inscrivent le corse dans une aire dialectale qui va de la Toscane jusqu’au nord de la Sardaigne (Gallura, Maddalena, Province de Sassari), et dont les variantes observées depuis le capraiese jusqu’au gallurese sont autant de variantes dialectales issues du toscan[19].

On peut aussi citer l’écrivain et linguiste italien du 19ème siècle Nicolo Tommaseo qui qualifie le corse qu’il entend à l’époque de «dialetto italiano più schietto e meno corrotto[20]», ou encore de «lingua possente, e de’ più italiani dialetti d’Italia[21]».

Répartition géographique des dialectes italiens centraux et méridionaux

(Source : article « Lingua Corsa », Wikipedia Italienne)

La proximité des diverses variantes du corse avec des dialectes italiens est toujours avérée aujourd’hui ; c’est ce qu’on observe entre les parlers du cap Corse et de l’île de Capraïa, ou entre celui de l’île de La Maddalena et les dialectes parlés dans la partie la plus méridionale de la Corse. On observe aussi une intercompréhension avec d’autres dialectes italiens plus lointains, tels que le sicilien avec les parlers du sud de la Corse. Bref, les liens linguistiques avec l’Italie sont encore aujourd’hui une réalité, et c’est sur cette réalité que nous pensons qu’il faut construire une politique de revitalisation de l’usage du corse.

Il n’est pas inutile de rappeler que même sous la domination génoise, c’est le toscan qui constitue en Corse la langue écrite et de culture[22]. On n’a jamais enseigné les mathématiques ou la philosophie en corse mais très certainement en toscan. Pendant plusieurs siècles et jusqu’au milieu du dix-neuvième, la langue écrite en Corse était donc le toscan, qui donnera l’italien au moment du Risorgimiento. Le corse n’a en fait commencé à être écrit qu’à partir du début du vingtième siècle, et d’une certaine manière, on peut dire que depuis cette époque, plus on l’écrit, moins on le parle.

La Corse est en fait dans une situation linguistique comparable à celle de l’Alsace où la langue officielle y est le français et l’allemand la langue toit de l’alsacien. Il ne vient à personne l’idée de nier que l’alsacien appartient à l’aire dialectale allemande, et que sa maîtrise constitue un capital linguistique et social, qui élargit pour les alsaciens le champ des opportunités économiques et sociales au-delà de la seule Alsace jusqu’aux régions frontalières allemandes.

Il est aisé d’imaginer que si la Corse était restée italienne, nous n’aurions certainement pas ce rapport dramatisé avec la langue corse. A chaque fois que ce serait nécessaire, nous parlerions et écririons italien, et utiliserions nos différents dialectes pour nos usages quotidiens. La conclusion que nous tirons de ces différents constats est que l’origine de ce rapport dramatisé à la langue provient en très grande partie du refus de reconnaître la nature de l’italien dans l’espace linguistique corse, à savoir qu’il en est la langue toit. Pour résumer, la réalité linguistique de la Corse aujourd’hui, c’est le français comme langue officielle et l’italien comme langue toit des différents dialectes insulaires. Refuser cela revient à isoler le corse, à le couper de son contexte culturel et humain, et constitue par-là le meilleur moyen de le condamner définitivement en tant que langue vivante. Pour le dire autrement, il s’agit de refaire de la Corse ce qu’elle a été pendant des siècles, une « province » linguistique italienne.

Un projet réaliste – c’est-à-dire qui se veuille avant tout économe en moyens – de revitalisation de l’usage du corse doit donc privilégier les bénéfices linguistiques qui peuvent être tirés de cette proximité avec l’italien de manière à relancer à court terme l’usage du corse, principalement répétons-le, comme langue de l’oralité du quotidien.

Les pistes à explorer devraient alors viser à :

- Renforcer l’enseignement de l’italien en incitant notamment à la choisir comme première langue vivante, voire commencer son enseignement dès l’école primaire,

- Conforter l’enseignement du corse et en corse, dans le respect de ses variétés dialectales ;

- Et surtout retisser les liens, par des échanges entre locuteurs (notamment les plus anciens), entre élèves, entre enseignants, avec les régions italiennes qui utilisent encore des dialectes issus de la même famille, depuis la Toscane jusqu’à la Sardaigne.

C’est en effet en développant massivement les échanges au sein de l’aire culturelle italienne, et plus particulièrement toscane, que nous pourrons créer les conditions d’un renouveau, positivement perçu, de l’usage du corse. La langue corse pourrait ainsi se constituer en vecteur d’accès privilégié à l’aire culturelle italienne.

Pour reprendre les propos développés dans le préambule, la maîtrise conjointe du corse et de l’italien pourrait ainsi constituer un capital linguistique dans un « quasi-marché » linguistique élargi à l’Italie. Nous avons la faiblesse d’imaginer que cette disposition faciliterait l’adhésion de la société corse à une réappropriation vivante et quotidienne de sa langue.

Ajaccio, Juillet 2021

[1] Retali-Medori S., Présence du corse dans les textes en latin médiéval et en vulgaire toscan (XIème—XVIème siècles) : quelques éléments lexicaux, (Actes du XXVIIème congrès international de linguistique et de philologie romanes), 2016. (N.B. : le substantif « vulgaire » n’a dans le cas présent aucune signification péjorative, il sert simplement à désigner une catégorie linguistique).

[2] Voir par exemple le recueil Proverbes, locutions et maximes de la Corse, du docteur Antoine Mattei, datant de 1867.

[3] L’usage du corse par les élèves n’a pas subi en Corse la répression qu’a pu connaître par exemple le breton. A titre d’exemple, voir l’interview de Jean-Claude Morati dans Corse Matin du 25 novembre 2018 : « Lorsque je suis entré au [lycée] Fesch le 1er octobre 1949, je parlais déjà corse. Contrairement à ce qui se passait dans les villages, on ne nous interdisait pas de nous exprimer dans cette langue »

[4] Bourdieu P., Ce que parler veut dire, Fayard, 1982.

[5] C’est l’objet de l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), qui dans une certaine mesure, ne fait qu’entériner un mouvement de centralisation linguistique en cours depuis plusieurs siècles. La volonté de François 1er est aussi d’affirmer le pouvoir monarchique face aux féodaux. A ce sujet, il est intéressant de rappeler qu’alors que le latin avait joué un rôle significatif dans l’unité de l’Empire Carolingien, sa chute et le développement concomitant de la féodalité vont entraîner un morcellement linguistique important dans les territoires qui le constituaient.

[6] Catégories qui, du fait du prestige conféré par leur position sociale, disposaient d’un indéniable pouvoir prescripteur en matière linguistique.

[7] Vigier P., Diffusion d’une langue nationale et résistance des patois en France au XIXème siècle, in : Romantisme, 1979, n° 25-26

[8] A. Thibault, Grammaire et histoire de la langue, Cours de licence 1, Université Paris-Sorbonne, [en ligne – avril 2019].

[9] On peut d’ailleurs se poser la question de savoir si le mandarin ne va pas connaître le même destin au cours du vingt-et-unième siècle.

[10] Bourdieu P., Ce que parler veut dire, op. cit.

[11] Comme le rappelle là encore Bourdieu, une langue officielle est toujours une construction semi-artificielle.

[12] Soyons conscients que ce marché est dans ce cas strictement limité au territoire de l’île.

[13] C’est notamment le rôle dévolu au « Cunsigliu di a lingua » dont la création était envisagée dans le rapport (n°2013/O1/066) du Président du Conseil Exécutif de Corse (à l’époque « de gauche ») portant « Proposition de statut pour la co-officialité et la revitalisation de la langue corse », et plus particulièrement son article 4.

[14] On peut à ce sujet relire avec intérêt le rapport cité ci-dessus, et notamment son article 11.

[15] Notion d’Ausbausprachen élaborée par le linguiste allemand Heinz Kloss dans les années 1920.

[16] A. Thibault, Linguistique comparée des langues modernes, Cours de Licence 2, Université Paris – Sorbonne [en ligne – avril 2019].

[17] Sauf à considérer une situation telle que la Turquie au début du vingtième siècle quand Ata Türk imposa le passage de l’alphabet arabe à l’alphabet latin.

[18] Il nous semble utile de rappeler qu’en Suisse, les langues bien vivantes sont les variantes locales de langues « de haute culture » européennes : l’allemand, l’italien ou le français. A l’inverse, bien que quatrième langue officielle de la Confédération depuis sa standardisation en 1938, le romanche voit son usage péricliter, et l’on peut penser que c’est notamment lié à l’absence de lien fort avec une langue européenne dominante (une langue-toit génétiquement apparentée).

[19] A l’exception des deux dialectes issus du génois (le calvais aujourd’hui disparu et le bonifacien qui constitue un isolat du fait de la situation géomorphologique particulière de la cité) et du grec encore parlé à Cargèse.

[20] « Dialecte italien le plus pur et le moins corrompu ».

[21] « Langue puissante, parmi les plus italiens des dialectes d’Italie ».

[22] Cf. Article « Lingua Corsa », Wikipedia Italienne : « [I genovesi] di fatto proseguono nell’utilizzo del toscano illustre come lingua scritta e di cultura ».